मानसिकता बदलने की पहल: किताबों के जरिये

जया पाण्डे

ऐसे समय में जब राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद की पुस्तकों में छपे अम्बेडकर-नेहरू से सम्बन्धित कार्टून पर विवाद जारी है, पुस्तकों से सम्बन्धित सुपाठ्य तथ्यों को प्रकाश में लाना जरूरी लगता है। समाचार पत्रों में पुस्तकों की समीक्षा न हो पाने से ही इस प्रकार के विवाद उपजते हैं।

किशोर-वय के लिए पाठ्य पुस्तकों की सामग्री का चयन एक दुष्कर कार्य है। यह वह उम्र है जिसका प्रभाव जीवन पर्यन्त रहता है। अधिकतर शासकों द्वारा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए इस उम्र की पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाता है। हिटलर तथा साम्यवादी देश इस प्रकार के उदाहरण हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते शिक्षाविदों का दायित्व बनता है कि ऐसी विषय सामग्री का चयन किया जाय जिससे समतामूलक समाज बनाने में सहायता मिले।

इन पुस्तकों की अच्छी बात यह है कि एक समतामूलक समाज बनाने की दिशा में प्रयास किया गया है। भारतीय समाज में विचारों की स्वतंत्रता हर वर्ग को प्राप्त नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ वर्गों में विचारों को पनपने की प्रक्रिया शुरू होने की आवश्यक परिस्थितियाँ ही नहीं थी। लोकतंत्र स्थापित होने से काफी बदलाव आया है।

लैंगिक समानता लाने के लिए पाठ्य पुस्तकों का जरिया एक बेहतर साधन है। असमानता कहाँ पर है, यह स्वयं महिलाओं को ही नहीं दिखाई देता है। व्यवस्था के अन्दर ही अन्दर हमें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वह हमारी आदत में शामिल हो जाता है और धीरे-धीरे स्वभाव भी बन जाता है। अनायास ही स्त्री स्वतंत्रता का मतलब पुरुषों का विरोध मान लिया जाता है। ऐसा नहीं है। व्यवस्था के भीतर ही पुरुषों का लालन-पालन होता है और अगर पुरुषों का आचरण विशेषाधिकार युक्त होता है तो यह व्यवस्था की कमी होती है न कि पुरुषों की। व्यवस्था के भीतर ही ऐसी मानसिकता पनपने लगती है जिसमें पुरुषों के विशेषाधिकार और स्त्रियों के दायित्व सहज लगने लगते हैं। असहज तब होता है जब शिक्षित होकर महिला को अपने अधिकारों का ज्ञान होता है। ऐसी स्थिति में समाज महिलाओं की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर पाता। भले ही महिलाएँ कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं लेकिन समाज उसे आसानी से नहीं पचा पा रहा है। यही कारण है कि महिलाओं के सार्वजनिक क्षेत्र में पहुँचने के साथ-साथ महिला हिंसा और घरेलू हिंसा की घटनाएँ बढ़ रही हैं। यह उस मानसिकता का परिणाम है जो वर्षों से समाज में पोषित और पल्लवित होती रही है। इसी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। यदि छोटी उम्र से पाठ्य पुस्तकों के जरिए प्रयास किया जाय तो उसके परिणाम निश्चित ही अच्छे निकलेंगे। यही कार्य इन पुस्तकों द्वारा किया गया है।

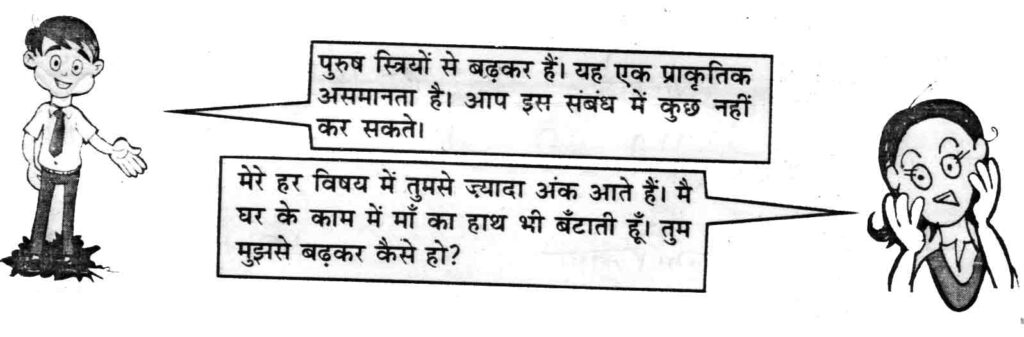

इन पुस्तकों के माध्यम से स्त्री-पुरुष भेदभाव पर आधारित मानसिकता को बदलने की अच्छी पहल की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा कक्षा 11 के लिए प्रकाशित एक पुस्तक है राजनीतिक सिद्धान्त, पृष्ठ 36-37 पर प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएँ शीर्षक के अन्तर्गत प्राकृतिक और समाजजनित असमानताओं का विश्लेषण करते हुए बताया गया है- जब लोगों के बरताव में कुछ असमानताएँ लंबे काल तक रहती हैं तो वे हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वे जन्मगत हों और आसानी से बदल नहीं सकती। उदाहरण के लिए, औरतें अनादिकाल से ‘अबला’ कही जाती थी। उन्हें भीरु एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसलिए यह मान लिया गया था कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत है।

इसी पृष्ठ पर एक कार्टून छापा गया है, जिसमें लड़का-लड़की से कह रहा है, पुरुष स्त्रियों से बढ़कर हैं। यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। लड़की का कहना है मेरे इस विषय में तुमसे ज्यादा अंक आते हैं। मैं घर के काम में माँ का हाथ भी बँटाती हूँ। तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो?

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से सम्पादक मण्डल की दृष्टि ने गहरायी से स्त्री-पुरुष असमानता को उठाया है, जहाँ लोगों की नजर ही नहीं पहुँचती।

जैसे यह कहना कि कुछ असमानताएँ लंबे काल तक रहती हैं तो वे मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती हैं, समाज को यह समझाना है कि यह हमारी आदत में शामिल हो गया है कि हम औरतों को कमतर समझते हैं। इस आदत को बदलने की जरूरत है।

Initiative to change mentality: through books

दूसरी बात तर्क से बात रखने की है। लड़की तर्क देकर कह रही है कि मेरे तुम से अधिक अंक आते हैं मैं घर के काम में माँ का हाथ बटाँती हूँ। तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो? यह सिखाता है कि अगर महिलाओं को अधिकार चाहिए तो उन्हें अपनी बात तर्क से रखनी होगी। इतनी सहजता से यह कार्टून इतना बड़ा संदेश दे रहा है जिसे सामान्य व्याख्यान या निबन्ध से बताना असम्भव होता है।

तीसरी बात तो और भी महत्वपूर्ण है कि मैं घर के काम में माँ का हाथ बँटाती हूँ। (यहाँ तो किसी नारीवादी ने भी कभी वकालत नहीं की है) अपने काम की महत्ता स्थापित करना, घरेलू काम की महत्ता बताया। साथ ही महिलाओं की क्षमता बताना कि वे कई कार्य एक साथ कर सकती हैं यही वह विशेष गुण है कि समाज महिलाओं का लोहा मानने लगा है। एक और बात, अगर घरेलू काम की महत्ता इसी प्रकार दोहरायी जाती है तो महिलाओं में कभी भी हीन भावना नहीं आती।

अपने महाविद्यालय में कैरियर काउंसिलिंग प्रकोष्ठ के अन्तर्गत एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें मँगवाई गईं। राजनीति विज्ञान की प्राध्यापक होने के नाते मैंने राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित सभी पुस्तकों को पलटा। विषय सामग्री व सिद्धान्तों का सरल व स्पष्ट भाषा में विश्लेषण करने से मुझे पुस्तकें काफी उपयोगी लगी। सिद्धान्तों को बहुत सरल शब्दों में उदाहरण देकर समझाया गया है। ऐसा ही एक बाक्स है नारीवाद से सम्बन्धित। नारीवाद की परिभाषा देते हुए कहा गया है, ‘नारीवाद स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धान्त है।’ वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री-पुरुष के बीच की अनेक असमानताएँ न तो नैर्सिगक हैं और न ही आवश्यक। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री-पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। (पृष्ठ 46, राजनीतिक सिद्धान्त) नारीवाद की इससे सहज और सरलतम परिभाषा क्या होगी। स्त्री-पुरुष दोनों के विकास से समतामूलक समाज का निर्माण होगा। पुरुष भी खुश रह सकेगा, अगर स्त्रियों को सही परिस्थिति मिलें और सही व्यक्तित्व बने। बार-बार जब यह कहा जाता है और मजाक बनायी जाती है कि एक स्त्री पुरुष को जिन्दगी भर नचा देती है, तो इसके पीछे कारण यह है कि वह पुरुष एक कुंठित स्त्री की पीड़ा झेल रहा होता है। स्त्री को कुंठित न होने दीजिये और आराम से रहिये।

‘नारीवाद’ की परिभाषा को लेकर समाज में बहुत भ्रम है। ‘फमिनीज्म’ या ‘नारीवाद’ का लेबल लग जाने से महिलाएँ बचना चाहती हैं मानो वह ‘स्त्री स्वतंत्रता’ का इतना बड़ा वाहक हो कि उससे समाज टूट जायेगा, अराजकता आ जायेगी, बच्चे बे सहारा हो जायेंगे। अब यह सीधी-सी परिभाषा इस पुस्तक में आ गई है तो समाज स्वीकार कर लेगा कि नारीवाद स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों की बात करता है किसी लिंग की अतिरंजित स्वतंत्रता या विशेषाधिकारों की बात नहीं करता। पाठ्य पुस्तक में आने से अच्छा यह होता कि उसके औचित्य पर बहुत कम सन्देह होता। यदि वर्तमान संदर्भ को लें भी तो वह खुली बहस को बढ़ावा देता तो है जिससे छनकर सही तथ्य सामने आते हैं।

समाज द्वारा स्त्री स्वतंत्रता पर किस प्रकार अनर्गल प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इसके भी उदाहरण पुस्तक में दिए गए हैं। पृष्ठ 24 में वर्णन है, कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थीं। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबर्दस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणामस्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। (राजनीतिक सिद्धान्त, पृष्ठ 24)। यह उन तथाकथित संस्कृति के ठेकेदारों पर कटाक्ष है जो भारतीय संस्कृति के गौरव के नाम पर सही पक्ष को सामने आने से रोकते हैं। महिला मुद्दों को स्वतंत्रता तथा व्यक्ति-महत्ता से जोड़ने का यह प्रयास अवश्य ही सराहनीय है। शिक्षा का उद्देश्य संवेदनशील इंसान बनाना होता है। ऐसे प्रयास इस उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग खोलते हैं।

पाठ्य पुस्तक, पुरुषसत्ता स्थापित करते हैं, यह बात बहुत समय से चर्चा का विषय थी। आदमी शब्द पुल्लिंग है, हर जगह इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मानव का इतिहास दिखाते समय मनुष्य यानी नर का विकास ही दिखाया जाता है। स्त्रियों की हीनतर स्थिति पर तो ध्यान सबसे पहले ‘अल्टेकर’ की किताब से ही हुआ। हमें याद नहीं कि किसी युग विशेष में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन किया जाता हो। ‘न स्त्री स्वातन्त्र्यमहेति’ मनु के इस वाक्य का भले ही बहुत समर्थन न किया जाता रहा हो, पर समाज इसी वाक्य के इर्द गिर्द महिलाओं की स्थिति समझता रहा। अभी भी लड़की को पराये घर जाना है, सामान्य घरों में यही सोच है। इस सोच से लड़कियों के नजरिये से यह बात निकलकर आनी चाहिए कि लड़की पराये घर जाकर बहुत बड़ा त्याग करती है। यह एक प्रकार का विस्थापन ही है। बड़े-बड़े बाँधों के निर्माण के कारण जब गाँव के गाँव विस्थापित हो जाते हैं उस समय तो समाज का एक बड़ा तबका समर्थन में निकलकर आता है। लेकिन हर लड़की विस्थापित होती है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उल्टे लड़की से उम्मीद की जाती है कि वह उस घर जाकर सबको खुश रखे, जो मूल्य उसने अपने पिता के घर में विकसित किए हैं, उन्हें छोड़ दे। उसका सबसे बड़ा दायित्व है उसे अपने को, स्वयं को, खुश रखना, जो अच्छा लगे, वही करना, यह उसे कोई नहीं सिखाता। इंसान जब खुद खुश रहता है, तभी वह दूसरे को खुश रख सकता है। सबको खुश रखने में या तो लड़की अपना स्वत्व भुला देती है या विद्रोह कर बैठती है। ‘अपने लिए भी जिओ’ भारतीय महिला को यही सिखाने की आवश्यकता है यह बात भी पुस्तकों द्वारा आनी चाहिए।

Initiative to change mentality: through books

सरकारी प्रयासों के द्वारा पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने के उपाय ढूँढे गये हैं। ‘महिला समाख्या’ एक सरकारी संगठन है, जो गाँवों की औरतों के बीच सामूहिक चर्चा तथा गोष्ठी द्वारा ऐसे प्रयास कर रहा है और उसे सफलता भी मिल रही है। ऐसा ही एक प्रयोग खिलाड़ियों पर किया गया। यह माना जाता है कि अपनी हार का बदला खिलाड़ी घरेलू हिंसा के रूप में निकालते हैं। क्योंकि यह उनके पुरुषत्व पर चोट होती है और इसका खामियाजा उसके घर की स्त्री को भुगतना पड़ता है। इसलिए जब स्त्री-पुरुष समानता पर आधारित ‘परिवर्तन’ नामक प्रोग्राम तीन साल तक चलाया गया। इण्टरनेशनल सेण्टर फॉर रिसर्च ऑन वूमेन ने इस प्रोग्राम का मूल्यांकन किया तो परिणाम सकारात्मक आए। यानी वे खिलाड़ी जिन्होंने हर प्रकार की ट्रेनिंग ली थी, वे घर में कम हिंसक पाए गए। तर्क पर आधारित ऐसे प्रयोग सफल होते हैं और इन पुस्तकों द्वारा भी सकारात्मक परिणाम आयेंगे, ऐसी आशा की जानी चाहिए।

(हिन्दू, 10 जुलाय 2012)

उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें : Uttara Mahila Patrika

पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये : यहाँ क्लिक करें