मानवाधिकार और महिला सशक्तिकरण

मुक्त दुबे

विश्व के समग्र व यथेष्ट विकास के लिए महिलाओं का विकास भी मुख्य धारा से जुड़ा होना परम आवश्यक है। नारी की स्थिति समाज में जितनी महत्वपूर्ण, सुदृढ़, सम्मानजनक व सक्रिय होगी, उतना ही समाज उन्नत समृद्ध व मजबूत होगा।

आधुनिक युग में नारी अधिकारों और लैंगिक समानता का मुद्दा 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही उठाया गया था किंतु 51 सदस्य राष्ट्रों में से 30 राष्ट्रों ने ही महिलाओं को पुरुषों के समान मतदान का अधिकार दिया। प्रथम तीन दशक में संयुक्त राष्ट्र के प्रयास सिर्फ महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण व विश्व में महिलाओं की स्थिति की तथ्यगत जानकारी तक ही सीमित रहे। बाद के चार विश्व सम्मेलनों में महिलाओं के विकास के लिए रणनीति तैयार की गई। इस समय तक लैंगिक समानता का आन्दोलन विश्वव्यापी बन चुका था। 1980 का सम्मेलन ‘नारीवाद’ के रूप में उभर कर सामने आया। महिला सशक्तीकरण या स्त्री मुक्ति आंदोलन महिलाओं की समान भागीदारी का आन्दोलन नहीं है ‘‘यह पुरुषों को भी उनकी संकुचित मनोवृति से मुक्त करने का एक प्रयास है। जो जैविक भिन्नताओं के आधार पर प्राणी को विभक्त करने का प्रयास है परिणामत: भावुक पुरुष और सशक्त महिला को प्रकृति के विपरीत प्रस्तुत करता है। वास्तव में इसी मिथक पर सदियों से समाज का ढाँचा बनता रहा है तथा सत्ता एवं नेतृत्व पर पुरुषों का विशेषाधिकार मान्य किया जाता रहा है। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि ‘‘संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में समान अधिकारों हेतु प्रस्तावित संशोधन को वहाँ की परम्परावादी स्त्रियों, धार्मिक कट्टरपंथियो एवं उद्योगपतियों का विरोध सहना पड़ा।

मानवाधिकार चार्टर की प्रस्तावना में ही स्त्री-पुरुष समानता की बात लिखी गई है। चार्टर के पहले अनुच्छेद में ही लिंग समानता तथा मानवाधिकार की घोषणा की गई है। भारत के संविधान के भाग 4 में नागरिकों के मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। विश्व के सभी लिखित संविधानों में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। मौलिक अधिकार आधुनिक लोकतांत्रिक प्रवृति के अनुरूप हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से दुनियाँ के सभी देश प्रभावित हुए। 1948 में हुई इस घोषणा के बाद आजाद होने वाले देशों के संविधान इससे प्रेरित थे। इसके पश्चात अन्य घोषणायें भी हुई जैसे- बाल अधिकारों की घोषणा (1969), प्रजातीय भेदभाव की समाप्ति की घोषणा (1967), क्षेत्रीय शरण (1967) आदि ने मानवाधिकरों को प्रतिष्ठित करने की दिशा में काम किया। भारत का संविधान मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा से अत्यधिक प्रभावित था। मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और सिविल व राजनैतिक अधिकारों को मानवाधिकारों को सार्वभौम घोषणा-पत्र में शामिल किया गया।

स्त्रियों के अधिकारों की अभिवृद्धि का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय से विश्व के जनसमुदाय में हुआ। पुरुषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों का सिद्धांत सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा में सम्मिलित किया जा चुका है। इस घोषणा का अनुच्छेद 1 यह उल्लेख करता है कि ‘‘सम्पूर्ण मानव जाति, गरिमा तथा अधिकारों में स्वतंत्र एवं समान है।’घोषणा का अनुच्छेद 2 यह उल्लेख करता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ‘‘लिंग को सम्मिलित करें।” सभी मानव किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना घोषणा में उल्लिखित स्वतंत्रता तथा सभी अधिकरों के हकदार होते है। यह स्पष्ट रूप में उल्लेख करता है कि सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा में सम्मिलित किये गये सभी अधिकार एवं स्वतंत्रता किसी भेदभाव के बिना पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। यह एक आधारभूत सिद्धांत है, इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में सिविल और राजनैतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त पुरुषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों का उल्लेख निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में किया गया है:-

Human rights and women empowerment

1. स्त्रियों के विरुद्ध भेद-भाव के सभी प्रारूपों की समाप्ति।

2. स्त्रियों के राजनैतिक अधिकार।

3.विवाहित स्त्रियों की राष्ट्रीयता।

4. विवाह के लिए न्यूनतम आयु की सहमति एवं विवाह का पंजीकरण।

5. दासता, दास व्यापार तथा दासता के समान प्रथा तथा उनका उन्मूलन।

6 शरीर के दुव्र्यव्यहार के दमन तथा दूसरों के वेश्यावृति के शोषण का कन्वेंशन।

7 अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा मानवाधिकार में सम्मिलित घोषणा जैसे:-

(1) भूमिगत विश्व (स्त्री) कन्वेंशन (1935)

(2) कार्य करने का अधिकार (1948)

(3) समान पारिश्रमिक अधिकार (1948)

(4) भेदभाव, रोजगार तथा अधिभोग अधिकार (1958)

(5) परिवार दायित्व के साथ कर्मकार (1981)

(6) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975

(7) अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष का विश्व सम्मेलन।

(8) स्त्रियों के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास विधि (1985)

(9) स्त्रियों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान।

(10)स्त्रियों के लिए समानता, विकास और शान्ति का प्रावधान (1978)।

(11) मतदान देने का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार, सार्वजनिक कार्यालय को धारण करने का अधिकार,।

(12) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की दशा में सुधार।

(13) समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान।

(14)शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में स्त्रियों की दशा में सुधार।

(15) स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्त्रियों के लिये प्रावधान आदि।

भारत को कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अत: यह आवश्यक हो जाता है कि स्त्रियों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाये। इसी को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जिसमें महिलाओं को विशेष उपबन्धों के जरिए अधिकार प्रदान किए गए। भारत के संविधान में मानव अधिकारों का वर्णन सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 25 की उपधारा – 2 में अभिवर्णित किया गया है जो इस प्रकार है :-

(1)अनुच्छेद 38

भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 38 में वर्णित किया गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और इसी दृष्टि से स्त्रियों को संविधान के कई उपबन्धों में शामिल किया गया है।

(2) अनुच्छेद 9 (ड)

पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति की अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।

Human rights and women empowerment

(3) भारतीय संविधान अनुच्छेद 39 (च)

बालकों और स्त्रियों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ तथा शोषण, नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

(4)अनुच्छेद 42

राज्य, काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

उपर्युक्त सभी उपबन्धों में स्त्रियों को विशेष संरक्षण के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास किया गया। इन अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी दिये गये जैसे लोक नियोजन में अवसर की समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन, रक्षा, शिक्षा प्राप्त करना, जीविकोपार्जन, मतदान, चिकित्सा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आदि। स़ंक्षेप मे कह सकते हैं कि मानवाधिकार वे अधिकार है जो एक मानव को मानव होने के नाते आवश्यक रूप में मिलने चाहिये तथा इन अधिकारों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को कितना बल मिला है तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक दशाओं में कितना सुधार हुआ है, यह दृष्टव्य है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा मानवधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद से ही महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया गया। मानवाधिकारों का सीधा सम्बन्ध मानवीय सुखों से है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैदिक साहित्य में ‘‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’’ जैसी उक्तियों का उल्लेख मानवाधिकारों की पुष्टि करता है। मूलत: 18 वीं शताब्दी से ही मानव अधिकार अस्तित्व में आया। इससे पूर्व परम्परागत रूप से मानवाधिकार को अहस्तान्तरणीय अधिकार, अन्य संक्राम्य अधिकार या प्राकृतिक अधिकार कहा जाता था। प्लेटो तथा ग्रीक के नगर राज्यों तथा रोमन लॉ में भी मानवाधिकारों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान संदर्भ में यदि मानवाधिकारों के उदय के बारे में कहा जाये तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग 16 जनवरी 1941 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए किया था।

समय के चलते हुए प्रक्रम में मानवाधिकार की संकल्पना मात्र राजनैतिक और नैतिक नहीं अपितु विधिक बन गई है। वर्तमान दौर में मानवाधिकार विकसित विधिशास्त्रीय विषय-वस्तु बनने की ओर प्रवृत हो रहे हैं और राज्य के विरुद्घ क्रियान्विति की शक्ति प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद विद्वानों की यह धारणा बनी है कि यहाँ एक व्यक्ति को राज्य के विरुद्घ अधिकार प्रदान किये गये हैं। किन्तु वास्तव में मानवाधिकार वैयक्तिक और सामूहिक माँगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कह सकते है कि ये राज्य की शक्ति को सीमित करते हैं

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 सितम्बर 1993 को अध्यादेश जारी करके की गई थी तथा 18 दिसम्बर 1993 को लोकसभा में मानव अधिकार सरंक्षण विधेयक पारित किया गया था। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 8 जनवरी 1994 को यह अधिनियम बन गया जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की गई। भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। इसमें कई बातों को जोड़ा गया; जैसे–

Human rights and women empowerment

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993- इसके अतर्गत मानव अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया।

(2) राष्ट्रीय मानवाअधिकार आयोग-

इसके अन्तर्गत अल्पसख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों को धारा 12 के खण्ड (ख) से (ब) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए आयोग का सदस्य समझा जायेगा।

(3) राज्य मानवअधिकार आयोग-

यह आयोग राज्य में गठित किया जायेगा जिसका एक सचिव होगा। इस आयोग का मुख्य कार्य संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची- 2 एवं सूची- 3 मे उल्लिखित प्रविष्टियों में किसी से सम्बन्धित मामलों के बारे में ही मानव अधिकारों के उल्लंघन की जाँच करेगा।

(4) मानव अधिकार न्यायालय (1993)- मानव अधिकारों के उल्लंघन से उत्पन्न अपराधों के शीघ्र निवारण के लिए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा जिले के लिए उक्त अपराधों के निवारण के लिए एक सत्र न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में निर्देशित करेगा।

इस तरह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अन्तर्गत वे सभी कार्य आते हैं जिनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानवाधिकारों से है। सिर्फ मानवाधिकारों का संरक्षण करना ही राष्ट्रीय आयोग के कृत्यों की परिधि में नहीं आता अपितु जनसाधारण खास तौर पर महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति संचेतना जाग्रत करना एवं मानवाधिकारों की उन्नति में लगे संस्थानों को प्रोत्साहित करना भी इसके कार्यों में शामिल है। इसी प्रकार राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण के लिए स्थापित की गई एक महत्वपूर्ण संस्था है। जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक सिद्घान्त भी मानवाधिकार संरक्षण पर विशेष बल देते है।

Human rights and women empowerment

(5) राष्ट्रीय महिला आयोग- इस आयोग की स्थापना 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत की गई। यह एक संवैधानिक निकाय है जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति एक प्रतिबद्ध संस्था है। इसके प्रमुख कार्य हैं-

(1) आयोग कानून द्वारा महिलाओं को दिये सुरक्षा के उपायों की जाँच करके उन पर प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करता है व

नूनों में कमियों को दूर करने का सुझाव देता है।

(2) आयोग शिकायतों की जाँच करता है। आयोग किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुलाकर पूछताछ कर सकता है तथा दस्तावेज मंगवा सकता है।

(3) यह आयोग कारावास, रिमांड होम आदि का दौरा कर सकता है तथा उपचारात्मक कार्यवाही की माँग कर सकता है।

(4) सामाजिक मुद्दों पर आयोग अध्ययन व अनुसंधान आयोजित करवाता है और गैर सरकारी संस्थाओं को विकसित करने का प्रयास करता है।

(5) इस आयोग की 11 विशेषज्ञ समितियाँ हैं जिन्हें विशेष कार्य सौंपे गये हैं।

(6) पारिवारिक महिला लोक अदालतें महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये दूरदराज स्थानों पर लगाई जाती हैं।

(7) महिलाओं में कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और विधि साक्षरता कार्यक्रम महिला कॉलेजों और शिविरों में चलाये जाते हैं।

(8) महिला कैदियों के कल्याण हेतु जेलों का दौरा करके सुधार के प्रयत्न किये जाते हैं तथा अच्छे आचरण वाली महिला कैदियों को शीघ्र रिहा कराने की कार्यवाही की जाती है।

(9) वेश्यावृति में लिप्त महिलाओें और बच्चों की मुक्ति के कार्य करता है। साथ ही शराब विरोधी कार्य को भी संचालित करता है।

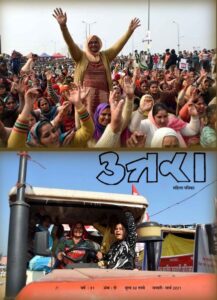

इन प्रयासों के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के 62 वर्ष बाद भी भारतीय महिलाएँ समाज का शक्तिहीन और उपेक्षित वर्ग है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या 933 है जो कि न्यूनतम संख्या है। इसी जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता की दर 54़16 है जबकि पुरुष साक्षरता की दर 75़85 प्रतिशत है। लोकसभा और विधानसभा या महिलाओं को राजनैतिक रूप में सशक्त करने के लिए राजीव गाँधी सरकार द्वारा पंचायत और नगरपालिका स्तर पर महिलाओं को 33 प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। साथ ही 73 वें तथा 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को राजनैतिक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। 8 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया साथ ही महिलाओं को भारतीय समाज में और सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में स्त्री-पुरुष समानता कानून (अनुच्छेद-14) बनाया गया। इसके बाद अनेक अधिनियम जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम (1955), विशेष विवाह अधिनियम (1954), पुर्निववाह अधिनियम (1956), हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम (1956), उत्तराधिकार अधिनियम 1956, समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976), दहेज निषेध अधिनियम (1992), प्रसूति लाभ अधिनियम (1961), घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) आदि पारित किये गये। इसके अलावा महिला बाल विकास तथा 2001 में राष्ट्रीय महिला नीति का गठन किया गया।

राज्य विधान मण्डलों में व संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सन् 1996 में पहली बार एक विधेयक, जिसे 81 वें संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, तैयार किया है। इस अधिनियम की ‘‘धारा 330 ए’’ में महिलाओं को संसद में आरक्षण देने का प्रस्ताव है। जिसके अंतर्गत खण्ड (2) के अनुसार लोकसभा में एक-तिहाई सीटों में से एक तिहाई सीटें अनुुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। किन्तु वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा मेंं महिलाओं का प्रतिशत क्रमश: 8 और 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है। अधिकांश कार्यशील महिलाएँ संगठित क्षेत्रों से बाहर काम करती हैं। केवल 2-3 प्रतिशत महिलायें ही प्रशासनिक और प्रबन्धक पदों पर कार्यरत हैं। संविधान द्वारा बराबरी का दर्जा होने के बावजूद उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कार्य करने और कमाने की भरपूर क्षमता होने के बावजूद भी परम्परा और संस्कृति के नाम पर उनकी आवाज को दबा दिया जाता है।

Human rights and women empowerment

मानवाधिकार इस दौर का बहुचर्चित विषय है। आयोग महिलाओं के अधिकारों के बारे मे रिपोर्ट व सिफारिशें तो देता ही है, साथ ही शिक्षा के द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास भी करता है। मानवाधिकार का उदेद्श्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व गैर सरकारी संस्थाओं को महिला कल्याण हेतु कार्य की पे्ररणा देना और जनमत का विकास करना है निश्चित रूप से मानवाधिकार के 1976 से वर्तमान तक के परिदृश्य को देखा जाए तो महिलाओं की समाज में स्थिति सुधरी है। महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। पिछले 20 वर्षों में महिलाएँ प्रत्येक क्षेत्र में आगे आयी हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। उन्होंने हर कार्य को चुनौती की तरह लिया है। क्षेत्र चाहे प्रबंधन के हों, इंजीनियरिंग, चिकित्सा या प्रशासनिक पदों के, पत्रकारिता, कम्प्यूटर और टेक्नोलॉजी के, हर जगह महिला काम करती दिखाई देती है। समाज के लिए वास्तव में यह एक क्रांति है, जो धीरे-धीरे घटित हुई है। जाहिर है, इसमें पुरुषों का भी योगदान रहा है। स्त्री आथर््िाक रूप से सशक्त हुई है, जिसके पीछे सभी की सकारात्मक सोच रही है परन्तु इसके लिए यह भी जरूरी है कि महिला की समस्या महिला की नहीं; अपितु परिवार की समस्या बने। वर्तमान समय में जितनी भी राजनीतिक व आर्थिक, न्यायिक व्यवस्थायें प्रचलित हंै, वे परिवार संस्था को नहीं पहचानती हैं। ये सभी राजनीतिक संरचनायें व्यक्त्विादी सोच पर आधारित हैं। अत: परिवार संस्था धीरे-धीरे कमजोर हुई है। परिवार वह जगह है जहाँ मनुष्य मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सुरक्षा पाता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। अत: हमें स्त्री सशक्तीकरण को परिवार के संदर्भ में विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है।

वर्तमान स्थितियाँ मानवीय नहीं हंै। अत: हमें एक ऐसी सार्वभौमिक सोच व अखण्ड व्यवस्था की स्थापना करनी है, जहाँ मानव के महत्व को सार्वभौम रूप में पहचाना जाए। वर्तमान में द्रोह-विद्रोह और शोषण की स्थिति मानव के मानव होने पर ही प्रश्न लगाती है। जिस कारण से सम्पूर्ण मानव जाति भयग्रस्त और आतंकित दिखाई पड़ती है। जब मानव स्वयं को ही असुरक्षित महसूस करता है तो स्त्री या पुरुष सशक्तीकरण जैसे शब्द बेमानी हो जाते है। अत: मानव की मानव के रूप में पहचान अत्यंत आवश्यक है। मानवीय व्यवस्था में ही स्त्री सशक्तीकरण सार्थक होगा। परंपरागत सामाजिक ढाँचे में परिवर्तन करके महिलाओं को एक स्वाभाविक सम्मान दिलाने के लिए राजनीति में भागीदार बनाना होगा। जिससे महिलायें अधिकारों और सम्मान की खुली हवा में उन्मुक्त साँस ले सके। परन्तु इसके लिए आवश्यक है महिलायें अन्याय का विरोध करें, यथार्थवादी बनें, शिक्षित हों, जागरूक हों, अपने जीवन में लक्ष्य बनायें तथा अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करे। संविधान में यद्यपि सैद्घान्तिक रूप से स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिये गये है, परन्तु व्यवहार में अनेक सामाजिक बाधाएँ उनके विकास में बाधक हैं। अत: स्त्रियों को स्वयं इन बाधाओं को अपने प्रयासों के माध्यम से दूर करना होगा।

उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें : Uttara Mahila Patrika

पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये : यहाँ क्लिक करें