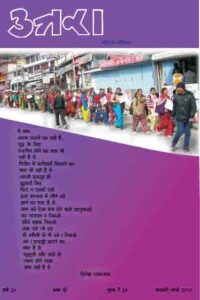

सार्वजनिक क्षेत्र और महिलाएँ

जया पाण्डे

सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है, जो व्यक्तिगत नहीं है, साझा है, जहाँ हम बेतकल्लुफ अंदाज में उठते व बैठते हैं। यह गली, मुहल्ला, सड़क, पार्क, बाजार, चौराहा, मंदिर, मस्जिद, सैलून, पान की दुकान कुछ भी हो सकता है। भारतीय संविधान सार्वजनिक क्षेत्र में सभी की पहुँच को मान्यता देता है। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों की सड़कों पर काले लोगों के चलने की मनाही थी। रेलवे सीट पर भी भेदभाव बरता जाता था। कट्टर हिन्दू समाज में मन्दिर सबके लिए खुले नहीं थे, पर अब ऐसा नहीं है। आजाद भारत में भारतीय राजनीति में सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अन्ना हजारे के आन्दोलन तथा निर्भया काण्ड के बाद उभरे जन सैलाब ने सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व को उजागर किया है। यह भीड़ को दबाव गुट में बदलने का जरिया है। सरकार पर सार्वजनिक हित के पक्ष में नीति निर्माण के लिए दबाव डालने का लोगों ने यह तरीका ढूँढा है। इसके सकारात्मक परिणाम आये हैं।

जर्मन विचारक हैबरमास ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की बहस को महत्वपूर्ण बताया है। हैबरमास मानते हैं कि प्रजातंत्र आत्मानुशासन का रूप है। सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से लोकतांत्रिक बहस उसके भागीदार नागरिकों को स्वतंत्रता देती है। उनमें अपने और दूसरों के आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता पैदा करती है, उन्हें बुद्धिसंगत बहस से जोड़ती है। सत्य वह है जिसे लोग अपने अभिव्यक्तिशील विनिमय में पाते हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में तथा सेंसरशिप के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, उन पर सार्वजनिक क्षेत्र में हुई बहस का प्रभाव था। इंग्लैण्ड में कॉफी हाउस, जर्मनी में क्लब, फ्रांस में सैलून तथा भारत में पान की दुकान राजनीतिक बहसों की जगहें मानी जाती हैं।

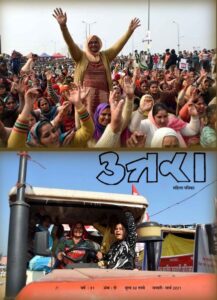

हालांकि ‘सोशल मीडिया’ने सार्वजनिक क्षेत्र में एक नया मंच बना दिया है, परन्तु परम्परागत सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं की उपस्थिति नगण्य है। सार्वजनिक क्षेत्र महिलाओं के लिए अत्यन्त असुरक्षित है। यदि वे सुरक्षित नहीं हैं तो आजाद नागरिक कैसे बन पायेंगी। उनकी पहुँच को मूल्यांकित करने की आवश्यकता है। अगर हमारी आजादी कहीं भी सीमित होती है तो हमारे विचारों की धार भी कम हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद 21 हमें दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसे जीने की स्वतंत्रता कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह जीने की स्वतंत्रता पशु के समान जीने की नहीं है, बल्कि मानव महत्ता के साथ जीने की है। यह स्वतंत्रता सीमित हो जाती है यदि हम निर्भीक होकर गली, मुहल्ले या सड़क में नहीं घूम सकते। लड़कियों की यह स्वतंत्रता दो प्रकार से सीमित होती है। परिवार में ही लड़कियों के हँसने, बोलने, उठने, चलने हर क्रिया पर टिप्पणी होती है। ऐसे मत चलो, इतना मत हँसो, गम्भीर बनो, समाज यही सिखाता आया है। परिवार में ऐसी रोक-टोक न भी हो तो पड़ोस वाले भी टिप्पणी करते रहते हैं। दूसरी ओर अगर वे सबकी परवाह न कर आजादी लेती हैं तो गली व सड़कों में पुरुषों की निगाहें उनकी स्वतंत्रता रोकती है। सवाल है अगर कहीं भी हमें यह चिन्ता है कि हमें कोई देख रहा है तो क्या हम मानव महत्ता के साथ जी रहे होते हैं? जिस तरह बलात्कार की घटनाएँ उजागर हो रही हैं उससे तो यही लगता है कि यह समाज ‘मानव महत्ता के साथ जीने लायक’नहीं है। ये घटनाएँ इसलिए भी हो रही हैं कि सड़क पर लड़कियों की संख्या कम दिखाई देती है। अगर वे संख्या में अधिक दिखाई देतीं तो ऐसी घटनाएँ कम होतीं। कार्य विभाजन भी महिलाओं को बाहर जाने से रोकता है। अधिकांश महिलाएँ घर के काम में ही सारा समय बिता देती हैं। पुरुषों को र्आिथक दायित्व के चलते बाहर निकलना होता है इसलिए उनकी संख्या स्वत: ही बढ़ जाती है। महिलाएँ अब बाहर का क्षेत्र भी संभाल रही हैं, र्आिथक रूप से सशक्त हैं, लेकिन अभी भी वे संख्या में कम हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। दिक्कतें इतनी हैं कि नोएडा में एक पिता अपनी किशोर बेटी को पार्क में अकेले भेजने से कतराता है। दिल्ली में एक माँ रोज अपनी बेटी के घर पहुँचने तक चिन्तित रहती है। कितने ही माँ-बाप बेटियों को रात में अकेले सफर करने की इजाजत नहीं देते। माता-पिता की चिन्ताएँ अस्वाभाविक नहीं हैं। अखबार में सुर्खियां हैं, ‘विदेशी महिला से गैंगरेप’, ‘सात वर्ष की लड़की से दुष्कर्म या लड़की पर तेजाब फेंका। साफ है कि लड़के व लड़की के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग की स्वतंत्रता में बहुत अन्तर है। यह अन्तर उनके व्यक्तित्व विकास में बाधा पहुँचाता है और अन्तिम रूप में राष्ट्र निर्माण में भी। राजनीतिक समाजीकरण भी लड़की की अपेक्षा लड़कों का तेजी से होता है क्योंकि बाहर की दुनियाँ उनके लिए खुली है। एक लड़का अपने पिता के लिए पान लेने जाता है, वहाँ पर हो रही राजनीतिक चर्चा उसके कानों में पड़ती है, उसकी राजनीतिक घटनाओं में दिलचस्पी यहीं से शुरू हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा समाचार पत्र से उस घटना के छोर जुड़ते चले जाते हैं और उस लड़के की समाचारों की दुनिया व्यापक हो जाती है।

Public sector and women

लड़कियाँ आगे बढ़ रही हैं, अकेले सफर कर रही हैं, कोचिंग भी ले रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएँ पास कर रही हैं, कैरियर बना रही हैं, नौकरी कर रही हैं, पर यह सब से सीमित स्वतंत्रता के बीच ही कर रही हैं, लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ रही हैं। वे हर क्षेत्र में लड़कों से इसलिए आगे बढ़ जाती हैं क्योंकि जिम्मेदारी और गम्भीरता उन्हें बचपन से सिखाई जाती है। तल्खी, बेतकल्लुफी या बिंदास अंदाज में वे अगर जीती हैं तो बदनाम होती हैं। पार्क के बेंच में एक महिला को प्राकृतिक सौन्दर्य की अनुभूति करते हुए या गुनगुनाते हुए नहीं देखा जा सकता। अगर छुट्टी का दिन है तो लड़का शाम को एक चक्कर लगा लेगा लेकिन लड़की घर पर ही रहेगी। लड़कियों का बाहर निकलना एक मकसद से ही होता है। शिक्षा, रोजगार या र्शांपग के लिए वे बाहर निकलती हैं, मस्ती के लिए कम। गप्पें लगाने के लिए महिलाएँ बदनाम हैं लेकिन वे एक चहारदीवारी के भीतर ही ऐसा करती हैं। पान की दुकान में, चौराहे पर चार लड़कियों को खड़े गप मारते नहीं देखा जा सकता। चार-पाँच लड़के दूसरे शहर में जाकर होटल बुक कराकर घूमने का आनन्द ले सकते हैं, पर चार-पाँच लड़कियाँ यह लुत्फ उठाने में अपने को असमर्थ पाती हैं। इन सब बातों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव होते हैं अगर हमारा दायरा सीमित है या हम एक चहारदीवारी के भीतर ही वक्त गुजारते हैं तो संकीर्णता पनपने लगती है। हर दिन हम कितने लोगों से मिलते हैं, यह हमारी मन:स्थिति निर्धारित करने में सहायक होता है, सास-बहू के बीच कटुता इसलिए पनपती है कि वे दिन का अधिकांश समय एक दूसरे को देखकर गुजारती हैं। घर के बाहर निकलते ही तनाव का दंश टूटता है। व्यक्तित्व विकास और व्यापक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलने की आजादी हो, घूमने-फिरने में हम किसी प्रकार का खौफ महसूस न करें, जहाँ काम करते हों, वहाँ निडर होकर काम कर सकें। एक लोकतांत्रिक देश में महिला-पुरुष दोनों को व्यक्तित्व विकास के अवसर हों, खुला माहौल हो। महिला की स्वतंत्रता कहीं भी सीमित होती है तो यह स्वस्थ समाज निर्माण को रोकता है।

महिलाएँ या लड़कियाँ जल्द ही परिस्थितियों की दास हो जाती हैं। जिम्मेदारी उन्हें इस कदर सिखाई जाती है कि अपने लिए प्राथमिकता का अहसास उन्हें बाद में आता है। शोध-छात्रों के बीच काम करते हुए महसूस होता है कि छात्रों से काम कराना आसान होता है। छात्राओं के लिए माँ की बीमारी या सास के ताने यह तय करते हैं कि वे किस सीमा तक बाहर निकल सकती हैं। माँ-बाप, पति की मर्जी या असुरक्षा की चेतावनी भी मार्ग में बाधाएँ पैदा करती है। इसलिए जब तक गली, मुहल्ले, सड़क उनके लिए सुरक्षित नहीं होंगे, परिवार के हर सदस्य के मानसिक सोच में उनके लिए आजादी का स्थान नहीं होगा, एक लोकतांत्रिक देश के लिए लोकतांत्रिक बहस में वे कैसे खुलकर हिस्सा ले पायेंगी। भला हो सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से लड़कियाँ खुली बहस में हिस्सा ले रही हैं क्योंकि उन्हें कोई देख नहीं पाता। यह सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों की भागीदारी ही थी जिसने निर्भया काण्ड के बाद एक विवेकशील, बुद्धिसंगत बहस को शुरू किया। कितना जरूरी है लड़कियों के सोच को सामाजिक बहस का हिस्सा बनाना, यह साबित हुआ है। सोशल मीडिया की बहस के बदौलत आई क्रान्ति है कि अब बलात्कार की घटनाएँ छुपाई नहीं जातीं, उन पर खुलकर बहसें होती हैं। अगर आने वाले समय में लड़कियों की बहस में हिस्सेदारी बनी रही, तो अवश्य ही अखबार की सुर्खियाँ बदलेंगी ‘औरत की इज्जत या अस्मत लूटी’ के स्थान पर होगा ‘बलात्कारी व्यक्ति ने अपनी इज्जत गवाँई’ऐसा तब ही संभव है जब ‘सार्वजनिक क्षेत्र में बहस’में स्त्री-पुरुष दोनों की समान सहभागिता हो।

Public sector and women

उत्तरा के फेसबुक पेज को लाइक करें :Uttara Mahila Patrika

पत्रिका की आर्थिक सहायता के लिये :यहाँ क्लिक करें